本文转自:人民网-安徽频道

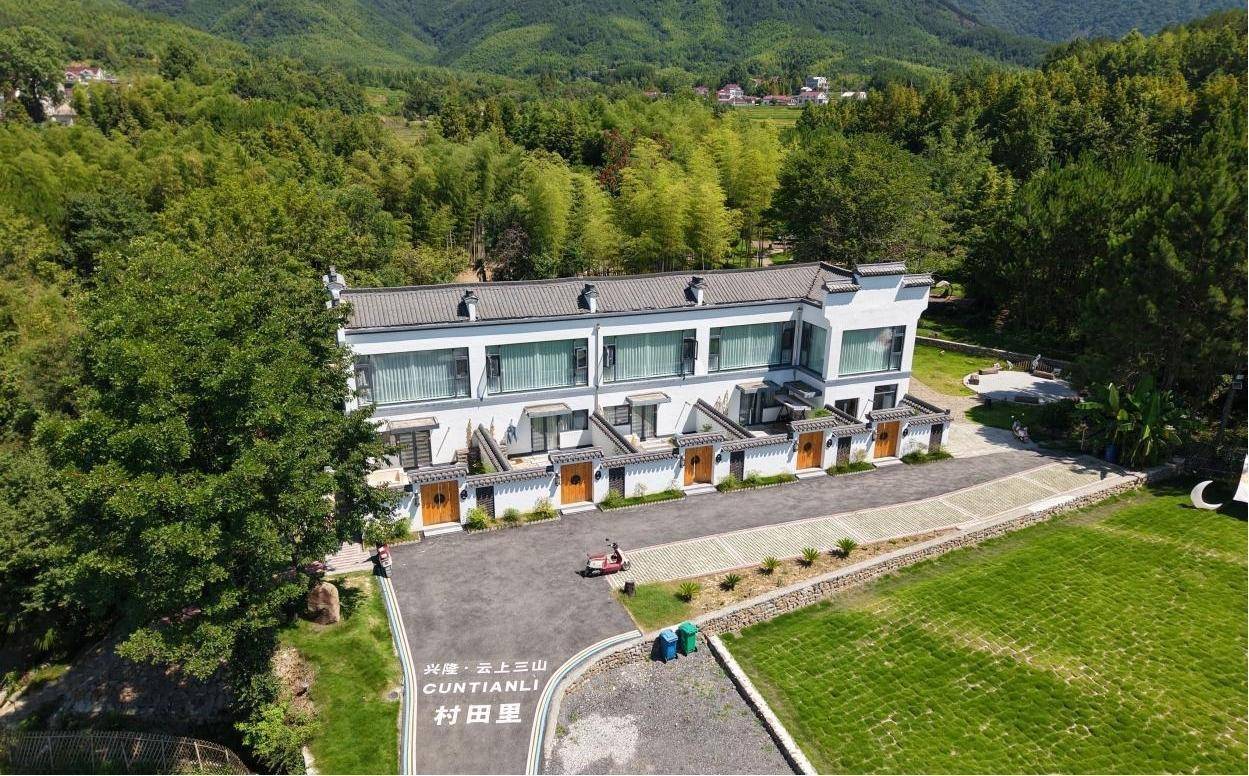

三山村,一个位于旌德县兴隆镇的古老村庄,这里接天莲叶随风翻涌,蒸腾的水汽里氤氲着清甜的荷香。绕过这片碧波荡漾的“绿云”,一座青砖黛瓦的院落映入眼帘——这便是“村田里”民宿。这里的老板徐飞虎,一位扎根山水田园的“守望者”,正用心在这片村舍与稻田间,打造着自己的一方小天地。

“村田里”民宿外貌。刘欣雨摄

决心如磐:老屋里的乡愁守望者

五年前初至三山村,古宅梁柱虫蛀严重,废弃校舍摇摇欲坠。“修!”徐飞虎自掏腰包做防蛀加固,带领工人一凿一刨修复旧貌。面对重建新房的提议,他坚持“微改造、精提升”,保留老样式房屋,认为这就是游子记忆里的童年。他心中更有一幅宏图:不仅要修好老屋旧校,更要在此建造一条“走”进去的长廊——从民国的烟雨楼台,路过五十年前的红砖瓦房,最终步入眼前荷香氤氲的“网红”民宿。

这份决心,不仅刻于砖瓦,更融入日常筋骨。当同行追求规模时,他却深耕细节,严抓水质检测与空气质量,确保推窗即见的千亩碧波清透如洗——“我们这个地方的空气把他们留住了,我们的食材把他们留住了,我们的服务把他们留住了,我们的景色把他们留住了。”他这股子对“乡土味儿”的较真劲儿,成了客人爱上这里、来了还想来的最大理由,终令“村田里”从全省数千家民宿中脱颖而出,摘得省级“金牌民宿”桂冠。

亲和似水:邻里间的致富桥

徐老板待员工、乡邻如至亲。他常在灶边与王婶择菜闲话,在树下同送货的老李喝茶谈心。这份浸透日常的亲厚,让村民倍感温暖,面对环境整治中“钉子户”的不上心,他不上纲上线,只诚恳劝解:“家门口收拾干净了,你又没多大损失,你还有好处。”他的真诚与智慧令人信服,成为村民与要求间柔韧的桥梁。如今,眼见民宿兴旺带火村子,村民自觉清扫门前、美化院落已成风气。

这份双向奔赴的信任更化作了发展的合力。徐老板深知好食材是民宿根基,建立了“全村一桌菜”机制:每天厨师提前按量告知需求信息,比如“收土鸡两只、现摘辣椒五斤”,邻里火速调剂送达,抢着送最新鲜的,确保游客尝到地道原味。此举既保障了“村田里”的品质,更让分散农户共享客流红利,家家小仓都成了民宿的“流动保鲜库”,共同致富之路越走越宽。

开放包容:青春创业活力源

“欢迎年轻人回来!我这儿有场地、有设备,就差你们的好点子了!”徐老板总是热切地向返乡青年发出邀约。为了降低创业门槛,他把空着的仓库、院子收拾出来,连烘焙机等“重资产”设备也备好,年轻人要想开个咖啡铺子或手艺工作室,省下大笔房租装修费,调试设备就能开张。他深知青年创意是乡村的活力源泉,因此对可行的创业构想,主动与领导交流,帮忙跑审批、凑资金。他坚信把青年力量拧成一股绳,乡村的生机才会真正蓬勃起来。

徐老板也常感慨,今天的成就,离不开政府好政策营造的营商环境。2024年,依托“村田里”民宿带火的人气,三山村累计接待游客超30万人次,村集体经济收入达90万元,同比增长42%。蓬勃发展的农文旅产业,不仅让集体经济“强筋壮骨”,更鼓了村民的“钱袋子”。如今,这片碧水红蕖映照的沃野上,古老的村庄正焕发新生机。徐老板步履不停,他与乡亲们、归巢的“新农人”合力耕耘,把村里的好山好水、地道风物都变成大家手里的真金白银,让村子越来越兴旺,日子越过越红火。(张姿颖 张嘉美 史文萱 郑海鑫)

七星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。